人吉で行ったイヴェントの紹介

|

|

|

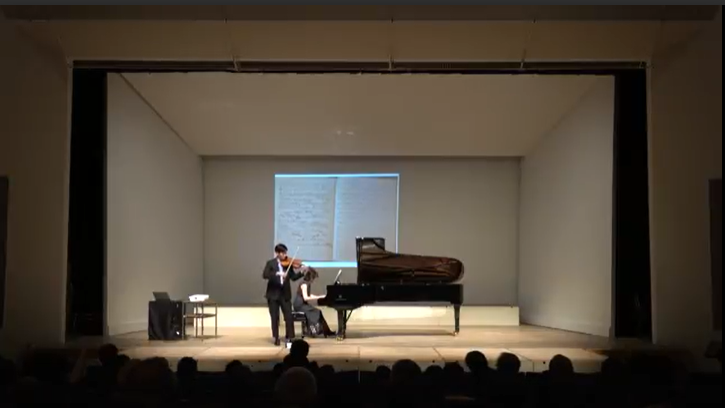

レクチャーコンサートの開催 2023年は犬童球渓(1879- 1943)の没後80年にあたる年でした。没後80年にあたり、出身地の人吉市にて(人吉市カルチャーパレス)、人吉・球磨地方の保育園、小学校、中学校、高等学校の関係者の皆様、そして、地域の多くの方々のご協力をいただき、レクチャーコンサートを開催しました。 没後80年の節目に、球渓の作品、音楽家・音楽教員としての業績、今に生きる球渓像、学校教育における作品や人物像等、中国語の《送別》との関係性など、様々な切り口からレクチャーと、関連する作品の演奏を交えたプログラムで構成しました。 これまで知られていた球渓の功績に加えて、多くの方々に知って欲しい球渓の業績を知ってもらうこと、そして、子どもや若者たちが今後も語り継ぎ、歌い継いでいってくれることを願って開催したものです。 ※レクチャーコンサートは、科研費「犬童球渓の音楽アーカイブズの構築」「明治・大正期における『作歌』の音楽教育における歴史的意義」の助成を受け開催いたしました。 レクチャーの内容 球渓の代表作である《旅愁》や《故郷の廃家》は、どちらも明治40年に出版された『中等教育唱歌集』に掲載されました。特に《旅愁》の人気は長く続き、平成18年には文化庁「日本の歌百選」に選曲され、またつい最近まで中学校音楽の教科書にも掲載され続けました。レクチャーコンサートでは、球渓の作詞(当時は「作歌」と呼ばれていました)、音楽教員でもあった球渓の活動、現在の音楽科・社会科教育における球渓、《旅愁》を踏まえ中国語の歌詞が付けられた《送別》について等の視点からレクチャーを行いました。 ① 森みゆき「球渓の演奏活動について」 ② 佐藤慶治・国府華子「球渓の作歌活動について」 ③ 山崎浩隆「学校教育における犬童球渓」 ④ 藤瀬泰司「犬童球渓と社会科教育」 ⑤ 西槇偉「李叔同の《送別》について 」 コンサートの内容 《旅愁》《故郷の廃家》の吹奏楽曲を委嘱し初演 《旅愁》や《故郷の廃家》は、ある一定以上の年齢の人々は誰もが知る歌ですが、残念ながら現在の若い人々にはあまり知られていません。若い人々に、《旅愁》や《故郷の廃家》の魅力を知ってほしい、また後世まで歌い継いでほしいという思いを込め、若手作曲家(田麥裕子氏、小笠原彩乃氏)に依頼し、吹奏楽曲として編曲していただきました。レクチャーコンサートでは、これら作品の初演を、人吉・球磨地方の中学生・高校生が中心となるバンドに演奏していただきました。 球渓が弾いていたヴァイオリンの楽曲を演奏 犬童球渓記念館に残る自筆譜には、ヴァイオリンの楽曲が数曲含まれています。研究チームは、球渓自身が演奏するために写譜したのではないかと推測しています。明治期の九州日日新聞(現在の熊本日日新聞の前身)には、球渓が演奏会でヴァイオリンを演奏した記事が散見され、ピアノよりヴァイオリンが得意だったのではないかと考えられます。レクチャーコンサートでは、モーツァルト作曲《ヴァイオリン・ソナタ ト長調》K.301 第1楽章を演奏していただきました。  (写真の説明)

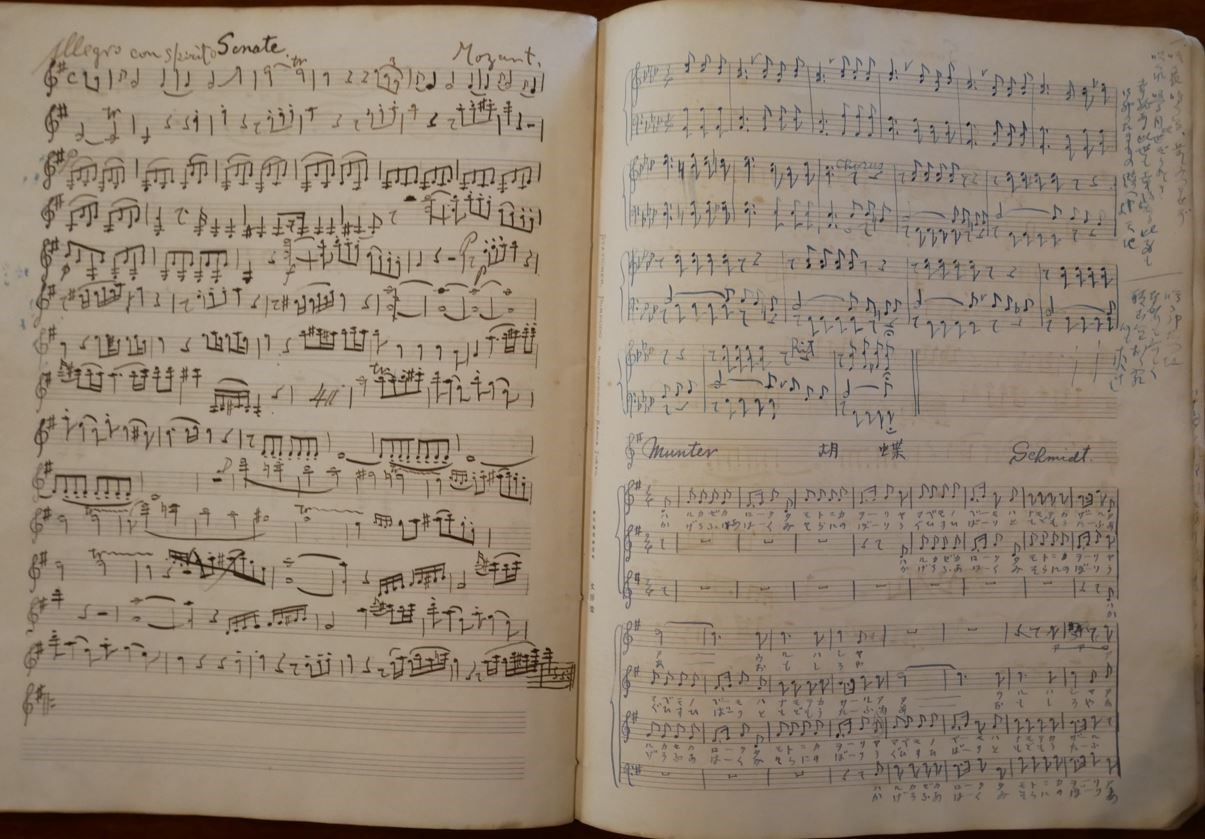

(写真の説明)モーツァルト作曲《ヴァイオリン・ソナタト長調》K.301第1楽章が写譜されている。球渓の音楽ノート(自筆譜)。所蔵資料一覧のA1-14、自筆譜(その2)。  (写真の説明)

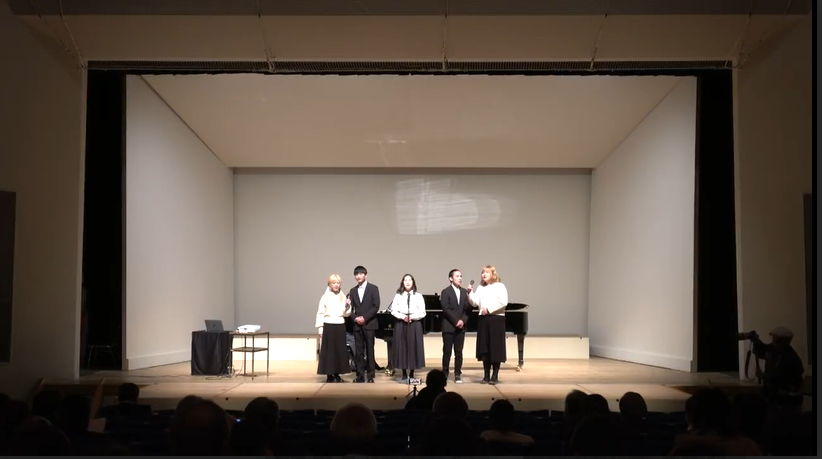

(写真の説明)ヴァイオリン演奏の様子 ヴァイオリンは木下晃司、ピアノは国府華子 《送別》を中国語で歌唱 明治40年に『中等教育唱歌集』で発表された《旅愁》は、当時日本に留学していた李叔同(1880~1942)により中国語の歌詞が付けられ《送別》というタイトルで発表されました。李は、近代中国における西洋美術、音楽教育の先駆者であり、出家してからは高僧としても知られています。《送別》は、2022年冬季北京オリンピック閉会式でも使用されましたが、中国では誰もが知る愛唱歌のひとつです。 《旅愁》は、アメリカ人オードウェイ(John Pond Ordway, 1824-1880)による"Dreaming of Home and Mother"(家と母を夢見て)に球渓が日本語の詩を付けて発表しました。李は原曲"Dreaming of Home and Mother"ではなく《旅愁》を知り、《送別》を発表したと考えられています。球渓の詩作がなければ、《送別》も生まれていなかったのではないでしょうか。 レクチャーコンサートでは、熊本大学の中国人留学生に《送別》を歌っていただきました。コンサート来場者の方々の《送別》の反響は予想以上に大きく、また、このコンサートはNHK熊本放送やRKKのテレビニュースでも取り上げられましたが、いずれの局でも《送別》に注目が集まっていました。  (写真の説明)

(写真の説明)中国語による《送別》の演奏 歌唱は熊本大学中国人留学生、ピアノは国府華子 熊本大学留学生合唱団「《送別》についての思い出」 |